Humberto Ilha

— Pode haver coisa mais absurda? Estudante civilizado não há de trapacear nas provas. Só se for por cima do meu cadáver.

Era um vexame. Um rapaz tão galante levar tão grave sermão de mulher tão cheia de letras quanto bonita. Mas também era quase uma imprudência falar de maneira tão áspera a alguém tão engenhoso, porque ele era bem capaz de passar por cima dela para colar só por deboche.

Ninguém pode afirmar que "desta água não beberei". Sempre existe o imponderável argumento da outra parte. Seja em palavras, gestos ou intenções. O rapaz demonstrava saber dar a volta por cima das situações já perdidas. Sabia curvar a espinha diante de ventos fortes, mas não deixava de aplicar um pouco de fortidão na pegada com as mulheres. Era disso que elas gostavam nele; aquela irresistível pegada.

Nesses tempos em que se convive com escolas invadidas por vândalos, professores agredidos por delinqüentes armados, tiroteios, tráfico de drogas no portão dos colégios e gravidez precoce tolerada nos pátios, colar devia parecer um delito menor. Mas não, agredir, tirotear, fumar e cafungar são crimes que não mais surpreendem a polícia. Quando nem a escola, que é o recurso de edificação da sociedade, é digna de respeito, o alarme dispara causando susto em todos. Delito não menos pior, copiar clandestinamente num exame escrito é algo que ensangüenta a honra, liquida a carreira do estudante e deixa o professor vacilante. Felipe Gonzáles garantia que o estudante que manchasse o currículo com um episódio de cola jamais seria político na Espanha. Um delito tão pequeno, praticado por pequenos, mas que vira um dragão para o resto da vida. A cola é irreparável e não merece perdão pelo intrínseco da sua gravidade. Conheci alguns dos bons nessa arte. A eles jamais me entreguei para deles extrair sequer notícias de futebol. Quando passam parece que ainda ostentam a tatuagem da vergonha na testa. Não foram e não serão confiáveis porque a prática da cola é sorrateira, planejada e mentirosa. Tanto que sobressalta os educadores e os que zelam pela formação ética da juventude. Muito pior se o delinqüente for universitário. A aflição do professor que pilha alguém com a boca na botija semelha-se ao luto pelo próprio filho. Ficará ruminando muitos dias: “Onde foi que eu errei? Veja o suíno que irá me substituir” Se o transgressor for mulher, dessas que escondem a tramóia nas coxas, pode contar: é daquelas tendentes às negociações suspeitas. Emparelhar com elas num casamento é chifre certo.

Barbada, o que estava levando aquele sermão escandaloso, era desses com as pernas demasiado cabeludas para enternecer alguém. Portanto, tinha que arrumar um jeito de esconder o cambalacho noutro lugar. Fotógrafo competente, Daniel passava boa parte do escasso tempo livre a reproduzir e reduzir textos escolares. Transformava tudo em instantâneos de trapaça para se dar bem nas provas. Na hora oportuna fazia sumir todo o petrecho nas furnas da própria roupa. Era comum vê-lo com maços de cigarros, cada um encobrindo um estelionato. Mesmo em dias de calor trajava famigerado fardão de lã cheio de bolsos. Aparecia no abafo todo encilhado de malfeitor. Bruxo requintado, jamais fora pego em flagrante. Professores faziam de tudo para ele não colar; pois colava. Uns diziam que eles sabiam e condenavam-no a morder o próprio rabo como no mito da serpente cósmica. Deixavam-no proscrito na circularidade da própria falência. Outros não compreendiam como o rapaz se valia desse meio suspeitoso se possuía brilhante inteligência. Outros ainda lembravam o lendário gol de mão de Diego Maradona: "indigno, mas fantástico". Aliás, é de se perguntar se os que baixam o pau no argentino teriam a grandeza de, no lugar dele, pedirem ao árbitro que invalidasse o gol em nome do fair play, mesmo que disso resultasse a derrota da própria equipe. Duvi-de-ó-dó.

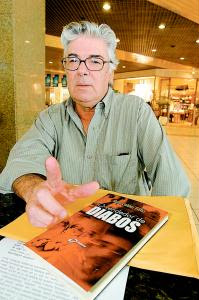

A seu favor Daniel confessava-se inseguro para fazer provas escolares. Contudo, em seu benefício havia o carisma de ser um profissional requisitado pelas principais agências publicitárias do país. Conhecia o mundo, tornando-se um humanitário diante do que captou e transformou em instantâneos. Suas fotos eram veementes nas exposições e publicações que organizava. Suas lentes focavam as pessoas na guerra, no trabalho, na alegria, no esporte, na escravidão, na orfandade, na dor, na morte, na ternura, no abuso, na solidariedade, na prepotência, no desamparo, no amor. Sua câmara foi intensa e denunciadora de barbáries contra as gentes do Timor Leste. No Zaire dos diamantes foi levado pelas mãos de crianças aos locais de ternura embrulhados pela dor de uma guerra até hoje não prescrita. Trabalhando tão apaixonadamente, aprendia que a Geografia era o espaço onde as pessoas viviam. E esse era o motivo pelo qual estava ali. Queria ser um fotógrafo-geógrafo; pois que o deixassem sê-lo, por certo para o bem. Contudo, em dias de exames virava uma pilha de nervos e tudo ficava embaralhado em sua cabeça. Pressionado errava até tabuada de seis. Para os que duvidavam mostrava a caixa de calmantes que tomava à noite. Conseguir notas boas era uma barbada quando o professor era descuidado, gabava-se. Para a maioria das pessoas ele era um safado. Rodava pelos corredores que um professor chegou a pegá-lo com o caderno aberto no chão e o baita só se dando ao trabalho de copiar, virando as páginas com a absurda destreza dos dedos dos pés. Diziam que o professor, diante de tamanha cara-de-pau, não tivera coragem de dar-lhe zero. Pelo jeito Daniel Barbada também conhecia o íntimo das pessoas ao apostar na falta de ação do mestre, porquanto um delito desses, praticado com o sol a pino, era coisa de merecer redondo zero. Mas, dizem, o catedrático tremelicou de tanta vergonha que sentiu pelo velhaco. A partir desse episódio a fama do fraudador e sua inditosa arte só fez crescer. Quando o Diretor tomou conhecimento do fato, chamou a professora que havia jurado barrar-lhe a farsa. Aquela braba do esculacho e do corpo torneado descrita no início. Barbada estava no meio de um rolo enorme, contudo alegava jamais haver usado os petrechos malditos para fazer as provas. Admitia preparar, mas não chegava a usá-los. Dócil, chamava “aquela fratura exposta” de lembrete ou material de apoio. Ninguém lhe negava a fama construída na falcatrua, mas também o reconheciam como um sedutor convincente.

A última prova do curso seria realizada sob a supervisão daquela fera tão amarga quanto linda. Se Barbada lograsse êxito sem colar na prova, sua mala cheia de culpa ficaria esquecida para sempre. Tinha que aceitar o desafio, mas estava acovardado: “Sou bruxo, mas nem tanto. Esse sargentão fareja tudo e vai me espicaçar”. Pensou em fazer um acordo com o Diretor, mas não lhe ocorria nada lícito que viesse em seu amparo. Sem saída, concordou com os termos da proposta. Faria a prova final sozinho e sob a supervisão da tal que lhe jurara nocaute. Havia feito duas provas com notas baixíssimas, precisava sair-se bem na última. Foi no banheiro e voltou trajado como um feiticeiro para o desonroso truque de tirar água de pedra. No entanto, ao botar os olhos na professora ficou paralisado. Como era linda aquela mulher. Agora é que se dava conta vendo-a num minivestido de seda preta que lhe desvelava as formas perfeitas. Como um radar, Daniel percebeu a existência de uma tatuagem indefinida no tornozelo da moça. Isso dava a ela um ar de independência e charme. O desenho, quase impreciso sem seus óculos de grau, parecia querer proclamar a própria presença naquela parte quase oculta do corpo da deusa. Lembrava algo já visto, contudo não conseguia decifrar aquela figura. Foi aí que sentiu estrondear-se por inteiro experimentando o angustiante ímpeto de gritar que havia achado a mulher da sua vida. Mas Daniel Barbada sufocou o sentimento para não piorar ainda mais a situação em que estava metido. Recompôs-se nos alicerces, mas parece que ela percebeu-lhe os estragos.

Mandado começar a prova, tudo tentou que sabia na arte da diabrura da cola. Inventou mil truques e nada dava certo. Estava cada vez mais tenso. Meia hora de prova e não respondera nada. Então começou a rezar e imaginar o conteúdo das perguntas. Oxossi, o que mandava na mata, haveria de lembrar-se dele mais uma vez. Entregou a alma e matutou: "O que o destino me mandar, eu encaixo". De repente pareceu que lera em algum lugar a resposta de uma das questões, escrita com inconfundível caligrafia feminina. Esboçou ar de riso e cravou a alternativa correta. Voltou o pensamento para o santinho caçador de dragões. Assumiu o trejeito de quem estava raciocinando e veio-lhe a segunda resposta. Antes de responder olhou a professora, que demonstrava estar virando uma tocha ardente diante dele. As respostas vinham em borbotões, como uma torneira que não consegue estancar a água. Barbada respondia as perguntas com rapidez uma atrás da outra. Quando respondeu a derradeira, a mulher parecia estar cheia de luz. Instalou-se dentro dela um desabalar nevoento de fantasias. Havia passado por um jovializante processo e agora estava arpoada. Estava deixando o mesmo que uma porta aberta para o ladrão. Daniel combinou consigo mesmo: "Ela voltou dos infernos". Olhou aquele fermento indomável com um travo de paixão. Quis entregar a prova e sair dali, mas, como que por magia, ficou preso à presença dela. Estava também arpoado. O coração queria saltar-lhe pelo umbigo de tanto querer, mas seus olhos não se despregavam da cola caprichosamente escrita naquele tornozelo de fada.